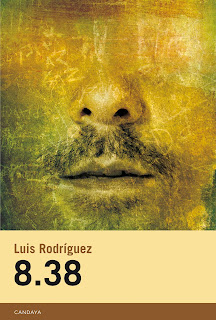

La pasión y pulsión literaria de Luis Rodríguez (reseña)

«Somos adjetivos, aunque no sabemos a qué distancia dejamos de serlo», escribe Luis Rodríguez. Lo hace en la que es su última novela, 8.38 (Candaya). ¿Qué significado tiene ese título? Esa es la pregunta que la mayoría de los lectores puede hacerse antes de comenzar la lectura de este libro que, ya les advierto, tiene miga, mucha. Ciertamente, siempre ansiamos encontrar explicaciones a todo, nos devanamos los sesos para hallar esas respuestas que sacien nuestra curiosidad, hasta el punto de olvidarnos, en realidad, del goce que supone la lectura en sí, saboreando el lenguaje, vibrando con la literatura.

Hay una respuesta a la pregunta de por qué la novela de Luis Rodríguez se titula 8.38, claro que la hay, pero a mí me interesa más reflexionar sobre esa sentencia o frase con la que iniciaba esta elucubración. Luis escribe que «somos adjetivos» y con ello nos ofrece una de las muchas claves de su modo de entender la vida —digo «vida» y no «literatura», perdón, escribo «vida» y no «literatura», porque para Luis ambas son una misma cosa—. A mi parecer, esta es la obra de un autor que quiere compartir su pasión; como lector, principalmente, pero también como alguien que se impregna de la esencia misma de la literatura, esto es, de las palabras, de su significado, de su uso, de su mal uso. Para Luis, hay un vasto universo por descubrir aún dentro de la literatura. Él lo sabe, es consciente, y por eso, y porque lo necesita —para Luis, leer y escribir es una necesidad, como el comer—, se reta a sí mismo para explorar las infinitas posibilidades que ofrece una historia, sea a través del lenguaje, sea a través de la estructura narrativa.

De 8.38 podríamos decir que es una novela que versa sobre la imposibilidad de escribir una novela. También la explicaríamos a un tercero diciéndole que es una novela en la que sus personajes sospechan que son ficticios o que desean serlo, rompiendo esa barrera de lo que llamamos «metaficción»; si bien, diría que Luis Rodríguez va más allá en ese juego, pues está constantemente confundiéndonos, diluyendo hasta niveles insospechados ese límite entre lo que es real y lo que es puramente ficticio —hay elipsis, mucha ambigüedad y, lo que creo de especial relevancia, un verdadero disfrute por parte del autor al escribir—.

Estructurada en tres partes, o mejor dicho, en tres voces o personajes (Pablo, Jacinta y Claudio), a lo largo de esta obra desfilan nombres de autores, de otras obras, anécdotas relacionadas con la literatura y con la historia... Todas estas referencias, que incluyen asimismo el mundo de la cinematografía y del teatro, le sirven a Luis para desvelar parte del misterio de su propia escritura, de cómo goza con la riqueza de un lenguaje que está en constante evolución y que cada uno entiende y usa a su manera, y de cómo ese lenguaje puede construir y construye una identidad y de cómo puede incluso destruirla o desdibujarla. Y yo digo todo esto cuando, en realidad, si me sirvo de las palabras de Julio Ramón Ribeyro, hay que tener presente que «una buena obra no tiene explicación».

Hay una respuesta a la pregunta de por qué la novela de Luis Rodríguez se titula 8.38, claro que la hay, pero a mí me interesa más reflexionar sobre esa sentencia o frase con la que iniciaba esta elucubración. Luis escribe que «somos adjetivos» y con ello nos ofrece una de las muchas claves de su modo de entender la vida —digo «vida» y no «literatura», perdón, escribo «vida» y no «literatura», porque para Luis ambas son una misma cosa—. A mi parecer, esta es la obra de un autor que quiere compartir su pasión; como lector, principalmente, pero también como alguien que se impregna de la esencia misma de la literatura, esto es, de las palabras, de su significado, de su uso, de su mal uso. Para Luis, hay un vasto universo por descubrir aún dentro de la literatura. Él lo sabe, es consciente, y por eso, y porque lo necesita —para Luis, leer y escribir es una necesidad, como el comer—, se reta a sí mismo para explorar las infinitas posibilidades que ofrece una historia, sea a través del lenguaje, sea a través de la estructura narrativa.

De 8.38 podríamos decir que es una novela que versa sobre la imposibilidad de escribir una novela. También la explicaríamos a un tercero diciéndole que es una novela en la que sus personajes sospechan que son ficticios o que desean serlo, rompiendo esa barrera de lo que llamamos «metaficción»; si bien, diría que Luis Rodríguez va más allá en ese juego, pues está constantemente confundiéndonos, diluyendo hasta niveles insospechados ese límite entre lo que es real y lo que es puramente ficticio —hay elipsis, mucha ambigüedad y, lo que creo de especial relevancia, un verdadero disfrute por parte del autor al escribir—.

Estructurada en tres partes, o mejor dicho, en tres voces o personajes (Pablo, Jacinta y Claudio), a lo largo de esta obra desfilan nombres de autores, de otras obras, anécdotas relacionadas con la literatura y con la historia... Todas estas referencias, que incluyen asimismo el mundo de la cinematografía y del teatro, le sirven a Luis para desvelar parte del misterio de su propia escritura, de cómo goza con la riqueza de un lenguaje que está en constante evolución y que cada uno entiende y usa a su manera, y de cómo ese lenguaje puede construir y construye una identidad y de cómo puede incluso destruirla o desdibujarla. Y yo digo todo esto cuando, en realidad, si me sirvo de las palabras de Julio Ramón Ribeyro, hay que tener presente que «una buena obra no tiene explicación».

Comentarios